毎月分配型投信、資金流出続く(投信観測所)

国内公募の追加型株式投資信託で、毎月分配型のファンドから資金流出が続いている。相次ぐ分配金の引き下げで魅力が薄れたことに加え、元本の一部を取り崩してまで分配する仕組みそのものが投資家に敬遠されている。

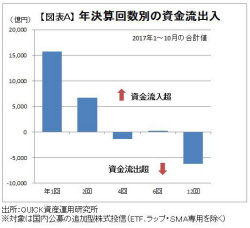

QUICK資産運用研究所が試算したところ、今年1月から10月までの年決算回数別の資金動向は、年12回決算の毎月分配型が6189億円の資金流出超だった(図表A)。年1回決算型(1兆5777億円の流入超)や年2回決算型(6723億円の流入超)とは明暗がはっきり分かれた。

1~10月の資金流出上位5本もすべて毎月分配型だった(図表B)。いずれも昨年夏以降に1回以上、分配金を引き下げたファンドだ。トップ3には海外の不動産投資信託(REIT)で運用する大型ファンドが並んだ。

「海外REIT型」は昨年10月まで月間1000億円を上回るペースで個人マネーを引き寄せ、投信業界をにぎわせていた。ところが「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」が約4年ぶりに分配金を減額した昨年11月以降に流れが一転。「新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)」と「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」も分配金減額に追随し、1年たった現在も資金流出に歯止めがかかっていない。

資金流出上位の3ファンドは、これまで運用で得た収益より高い分配金を払い続けた結果、基準価格はそろって右肩下がりとなっている。1年前に購入した場合に受け取った分配金がどれだけ運用益から支払われたかを表す「分配金健全度」は、3本とも10月末時点で80%に満たない。元本の一部を取り崩して分配金の支払いに充てていることを意味する。

大量の資金流出に伴い、純資産総額(残高)ベースでみた毎月分配型のシェアも低下している。追加型株式投信全体の残高のうち、毎月分配型の割合は10月末時点で48.9%。QUICK資産運用研究所の集計でさかのぼれる2008年以降、月末時点で5割を下回るのはこれが初めてだ。

毎月分配型の新規設定も減っている。今年4月と9月は毎月分配型の設定が1本もなかった。月間で毎月分配型の設定ゼロは2009年2月以来。1~10月の合計でも22本と、新規設定ファンド全体に占める割合は5%にすぎない。

これまで主力だった毎月分配型の販売が落ち込む一方、個人マネーの受け皿になっているのは年間の決算回数が1~2回の少ないタイプだ。今年1~10月の資金流入首位は「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」だが、7月に新規申し込みを中止した後、8月以降は月次ベースで資金流出に転じている。5位に入った毎月分配型の「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」も10月は流出超だった。

資金流入が続いているのは、新興国のインドの株式に投資する「野村インド株投資」(年1回決算)や、主に海外の債券で運用する「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース」(年2回決算)だ。どちらも直近1年以内の決算で分配金を支払っているが、1年前に購入した場合の「分配金健全度」は100%。分配金の全額が運用で上げた成果から支払われた。

独立系運用会社レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」も資金流入の4位に入った。主に国内の株式で積極運用するアクティブ型で、12年の設定時から分配金を支払わずに運用を続けている。金融庁が定めた厳しい条件をクリアし、来年1月に始まる積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)の対象ファンドにも認定された。

人気が集中していた毎月分配型ファンドの分配金減額が引き金になり、投信マネーが変調をきたしてから丸1年。「フィデリティ・USリート・ファンドB」が今月中旬の決算で分配金の再引き下げに動くなど、分配金適正化に向けた第二幕が始まりつつある。

一方、最近はつみたてNISA向けに低コストのインデックス型投信が続々と登場。投信業界が高い分配金頼みの販売手法に終止符を打ち、これから長期の資産形成に取り組む現役世代を投信市場に呼び込めるかが試される。

(QUICK資産運用研究所 西田玲子)