薬ネット通販どこまでOK 推進派vs慎重派が綱引き

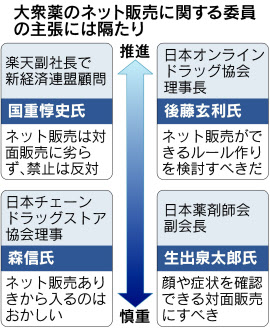

厚生労働省が検討している一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売ルールで、ネット販売推進派と慎重派が売れる薬の範囲を巡って綱引きをしている。リスクが高い第1類の販売を認めるかが焦点だ。ネット通販業者は、大衆薬のすべてを販売できるように求めている。薬剤師団体は患者の状態が確認できる対面販売が基本だと主張している。

厚労省は14日、販売ルールを議論する検討会の初会合を開いた。大衆薬はリスクが高い順に、育毛剤や一部の胃腸薬など1類、風邪薬など2類、ビタミン剤など3類に分類している。厚労省は1類と2類のネット販売を省令で禁止していたが、最高裁は規制は違法との判決を出した。大衆薬のネット販売は事実上解禁状態だ。

新経済連盟の国重惇史顧問は「ネット販売が対面販売に劣るとは証明されていない。どう薬を安全に販売するかだ」と指摘した。対面でもネットでも1類販売は、薬剤師が副作用リスクを文書を使って説明する義務がある。だが、厚労省の調査では、対面販売で5割の業者が詳細な説明をしていなかった。

日本チェーンドラッグストア協会の森信理事は「ネットで説明なしで売られている現状を早く止めないといけない」と主張した。1類の販売禁止案について、渡嘉敷奈緒美政務官は「厚労省は落としどころを考えて検討会に臨んでいるわけではない」と述べた。

厚労省は検討会で数カ月以内に結論を出し、今国会に薬事法改正案を提出する考えだ。だが、国会日程が窮屈なうえに、当事者の意見の隔たりも大きく、ルールの整備は遅れる可能性がある。

厚労省のルール整備を待たずに、ネット通販業者で自主ルールを作る動きが広がっている。日本オンラインドラッグ協会は副作用リスクの明示や相談対応の方法、個数制限などを定めた。妊娠の有無や年齢確認といった購入者情報の把握についても明確な基準を設定し、ネット販売の安全性を高めている。

仮想商店街運営の楽天は、出店企業への審査基準を設定。現在、第1類の販売は一部規制しており、出店企業の安全性の確認作業中という。