敦賀原発の断層で現地調査 建屋直下が焦点

原子力規制委員会は1日、日本原子力発電敦賀原子力発電所(福井県)の断層の現地調査を始めた。規制委による調査は関西電力大飯原発(同)に続き2例目。原子炉建屋の直下を通る断層(破砕帯)が活断層かどうかが焦点となる。国の指針では、活断層上に原子炉建屋など重要施設の建設は認めていない。活断層と断定されれば廃炉を迫られる可能性がある。

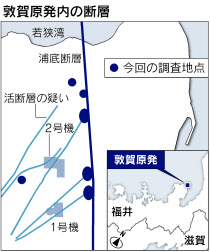

調査団は地震学が専門の島崎邦彦委員長代理と地質や活断層などの研究者ら計5人。調査は2日間で、1日午前は敷地内の「浦底断層」と呼ぶ活断層や、原子炉建屋の近くで掘削中の大深度調査坑などを確認。午後は敷地内に掘った溝で破砕帯を観察する。2日は気になった所を重点調査する方針。活断層かどうかは10日の会合で評価する。

敦賀原発では一部専門家が活断層の存在を指摘していた。旧原子力安全・保安院の調査指示を受けた日本原電は2008年、浦底断層が活断層であると認めた。さらに浦底断層から枝分かれした破砕帯が原子炉建屋の直下を通る。日本原電は「破砕帯は活断層ではない」とするが、4月に旧保安院の調査で「活断層の疑いが否定できない」と専門家が指摘している。

今回、破砕帯が最近動いた痕跡が見つかれば、再び動く恐れがある活断層とみなされ、再稼働はできない。日本原電は来年1月までに自主調査の結果をまとめる方針だが、島崎代理は11月の会合で「事業者の最終報告を待たずに判断を下すことは当然できる」と話した。ただ研究者らの意見集約は簡単ではなく、大飯原発では敷地内の地層のずれが活断層か地滑りかで見解が分かれている。

原発の断層について規制委は、敦賀原発を含む全国6カ所を現地調査の対象にしている。

関連企業・業界